鋳物尺とは?鋳造現場で欠かせない“縮み補正”専用ものさしの仕組みと使い方

こんにちは!札幌高級鋳物で修行中の佐々木です。

私は今、現場での経験とあわせて、鋳物づくりに関する知識を日々学びながら、金属と向き合うものづくりの奥深さを実感しています。

今回は、一般にはあまり知られていないけれど、**鋳物屋にとっては非常に重要な「道具」**についてお話しします。

その名も――「鋳物尺(いものじゃく)」。

ものさしのようで、ものさしとはちょっと違う。そんな鋳物特有の“物差しの世界”をぜひ覗いてみてください!

鋳物は縮む──だから模型は大きめにつくる

鋳物の製造では、まず「模型(パターン)」を作り、それをもとに鋳型をつくり、溶けた金属を流し込みます。

ただし、ここで大事なのは、金属は冷えて固まると必ず縮むということ。

そのままの寸法で模型を作ってしまうと、出来上がった鋳物は「設計より小さくなってしまう」わけです。

この「収縮(縮み)」を見越して模型を少し大きく設計する。

そのために使われるのが、**収縮補正済みの目盛りを持つ「鋳物尺」**です。

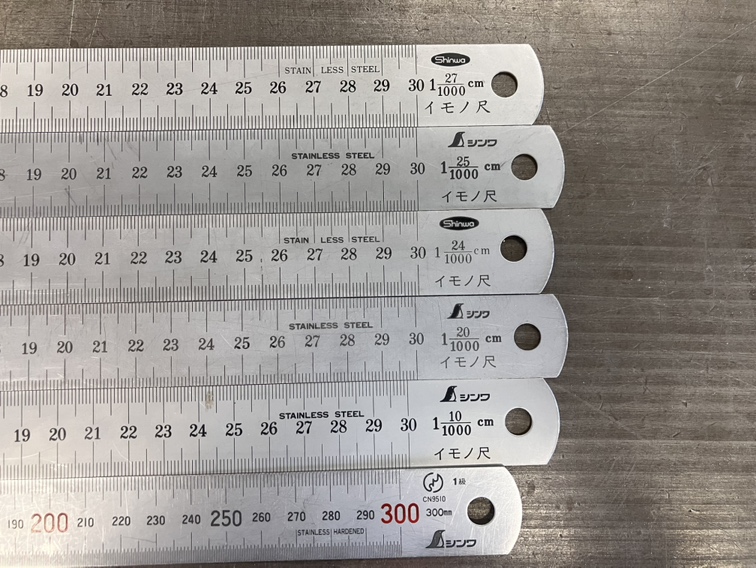

鋳物尺ってどんなもの?

鋳物尺は、通常の物差しよりも目盛りの間隔が少し広めに作られている専用の測定具です。

たとえば、完成時に1000mmの長さになる鋳物が、製造時に約1%(10mm)縮むと予想される場合――

模型の段階では1010mmの長さが必要です。

このときに用いるのが「1000分の10の鋳物尺」。

この鋳物尺では、「1000mm」と記された目盛りが実際には1010mmになっており、そのまま測るだけで縮みを補正した模型を作れるという仕組みです。

材質に合わせた“専用定規”

鋳物尺には、金属ごとの収縮率に対応した種類があります。主な例はこちらです:

| 材質 | 鋳物尺(伸尺) |

|---|---|

| 鋳鉄 | 1000分の10(1.01倍) |

| 鋳鋼 | 1000分の15(1.015倍) |

| 真鍮 | 1000分の17(1.017倍) |

このように、材質ごとの縮み方に合わせた専用尺が存在し、

-

一般的なもの(1000分の8、10、12、15、20、25)は「普通伸び」

-

それ以外の特殊な尺(1000分の4や40など)は「特殊伸び」

と呼び分けられます。

今も活躍する「アナログな道具」

鋳物尺は、木製やアルミ製、樹脂製など素材もさまざまで、使う現場や用途によって選び方も変わります。

現在では3D CADやCAMが主流になり、デジタル上での“スケーリング”による補正も可能になっていますが、

それでも「鋳物尺」は現場での最終確認や職人の手による作業では欠かせない道具として今なお現役です。

寸法精度を守るために、あらかじめ“縮むこと”を前提としてものを設計し、

そのための「専用の物差し」があるというのは、鋳物という技術の奥深さを物語っているように感じます。

精度の裏にある知恵と工夫

私たち札幌高級鋳物でも、製品によっては鋳物尺を使って模型の寸法を確認しながら製造にあたっています。

一見地味な道具ですが、「誤差ゼロ」への追求を支える裏方として欠かせない存在です。

普段目にすることは少ないかもしれませんが、皆さんが手にする機械や部品、その背後にはこのような工夫と道具がある。

それを知っていただけたら嬉しいです。

おわりに

鋳物というのは、金属を流し込んで固めるというシンプルなようでいて、

その過程には温度、時間、縮み、素材――さまざまな要素が絡み合っています。

「鋳物尺」はその中でも、職人たちが長年かけて培ってきた知見と経験の結晶といえる道具の一つです。

これからも、現場で使われる“知る人ぞ知る”技術や道具を、ブログを通じてご紹介していきますので、ぜひお楽しみに!

最後まで読んでいただき、ありがとうございました。

【参考文献】

-

『トコトンやさしい鋳造の本』B&Tブックス 日刊工業新聞社

-

『日本の鋳造と溶解の歴史』一般社団法人日本鋳造協会