【工場紹介】溶解班の作業

こんにちは、札幌高級鋳物です。

今回は、製造部・溶解班の主な作業についてご紹介します!

【ものづくりの現場】高温の現場で鋳物の命を支える、溶解班の仕事とは?

鋳物製造の要とも言える「溶解工程」。

溶解班は、炉の整備から材料配合、出湯まで、金属を溶かして製品を生み出す中心的な役割を担っています。

今回は、そんな溶解班のリアルな作業内容を詳しくご紹介します!

【炉の修復】安全と品質の第一歩

溶解作業の前には、必ず「溶解炉」の点検と修復を行います。

炉内の耐火材が劣化していると、炉自体の損傷や不良品の原因となるため、日々のチェックが欠かせません。

欠損部分には新しい耐火材を詰め直し、丁寧に補修。作業後は乾燥・予熱を行い、万全な状態に仕上げます。

⚠️ポイント:炉の健全性は、すべての溶解作業の土台。見落としは許されません。

【配合計算】鋳鋼の性能を決める“レシピづくり”

鋳物の性能を左右するのが、「配合計算」です。

要求される材質や強度に応じて、C(炭素)、Si(シリコン)、Mn(マンガン)、Ni(ニッケル)、Cr(クロム)、Mo(モリブデン)、V(バナジウム)、W(タングステン)、Co(コバルト)などの元素を、最適な比率で組み合わせていきます。

実はこの工程、金 属の“料理人”のようなもの。経験と理論をもとに、緻密な計算が行われます。

⚠️ポイント:配合ミスは製品全体に影響を与えるため、確認作業も徹底しています。

【材料挿入】タイミングと順序が勝負を決める

配合計算で決まった材料は、炉に対して適切な順序で投入していきます。

スクラップや切断済みの湯口、合金鉄などの原材料を、温度や反応性を考慮しながら段階的に投入します。

投入の順序を誤ると、溶解効率が低下したり、温度が安定しなかったりするため、慎重な判断が求められます。

⚠️ポイント:投入の順番ひとつで溶解時間が大きく変わります。工程全体の流れにも影響するため、計画的かつ丁寧な作業が必要です。

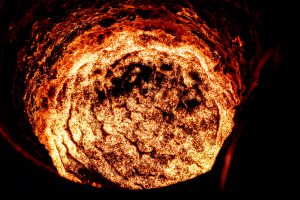

【溶解作業】鉄が液体になる瞬間をコントロール

鉄を完全に溶かす「溶解作業」は、まさに溶解班の花形作業。

溶湯(ようとう)の状態を見極め、過熱・脱酸・調整材の添加を行い、目標とする化学成分や温度に仕上げていきます。

⚠️ポイント:溶湯の粘性や流動性を見ながらの作業は、まさに職人技。一瞬の判断が品質を左右します。

【分析作業】溶湯の成分を数値で見極める

溶解が完了した溶湯からサンプルを採取し、化学成分の分析を行います。

使用するのは「発光分光分析装置」と呼ばれる専用の機器。

この装置を使って、C(炭素)、Si(シリコン)、Mn(マンガン)など、鋳鋼に含まれる各元素の含有率(%)を正確に測定します。

⚠️ポイント:分析結果はその後の成分調整や品質保証に直結するため、迅速かつ正確な測定が求められます。

⚠️ポイント:分析結果はその後の成分調整や品質保証に直結するため、迅速かつ正確な測定が求められます。

【取鍋作業】溶湯を受け止める“器”の準備と整備

鋳型に金属を流し込む際に使用するのが「取鍋(とりべ)」です。

取鍋は高温の溶湯を安全に運ぶため、常に万全な状態で使用できるように点検・修復が欠かせません。

特に注湯時の温度低下を防ぐため、あらかじめ取鍋を十分に予熱しておくことが重要です。

⚠️ポイント:溶湯の温度管理は鋳物の品質を左右します。準備段階から高い注意力が求められます。

【出湯作業】溶けた鉄を安全に“バトンタッチ”

溶解炉で溶かされた金属は、いよいよ取鍋へと移されます。

この「出湯(しゅっとう)」作業は、クレーンを用いて炉と取鍋を正確に連携させながら行われる、緊張感の高い工程です。

金属は約1500℃という高温状態にあり、落下や飛散のリスクを伴うため、わずかなミスも許されません。

⚠️ポイント:取鍋には数百キロ単位の溶湯が入ることもあり、操作には熟練の技術とチーム全体の連携が欠かせません。

おわりに:命を吹き込む“熱き現場”を支える溶解班

溶解班の仕事は、炎と向き合う真剣勝負。

高温環境での作業には危険も伴いますが、だからこそ一人ひとりの技術とチームの結束が何より大切です。

鋳物づくりの“心臓部”とも言えるこの工程が、札幌高級鋳物の品質を支えているのです。

今後も、私たちの現場のリアルをブログやInstagramで発信していきます。

鋳物製造の魅力に興味がある方は、ぜひ次回もお楽しみに!

Instagramでは札幌高級鋳物の日常や作業風景などを投稿しております!

Instagramはこちら